2025年按交易量排名的Top加密货币交易所- 官方推荐2025中国证监会录用287人院校排名:中财人大、中南财前3

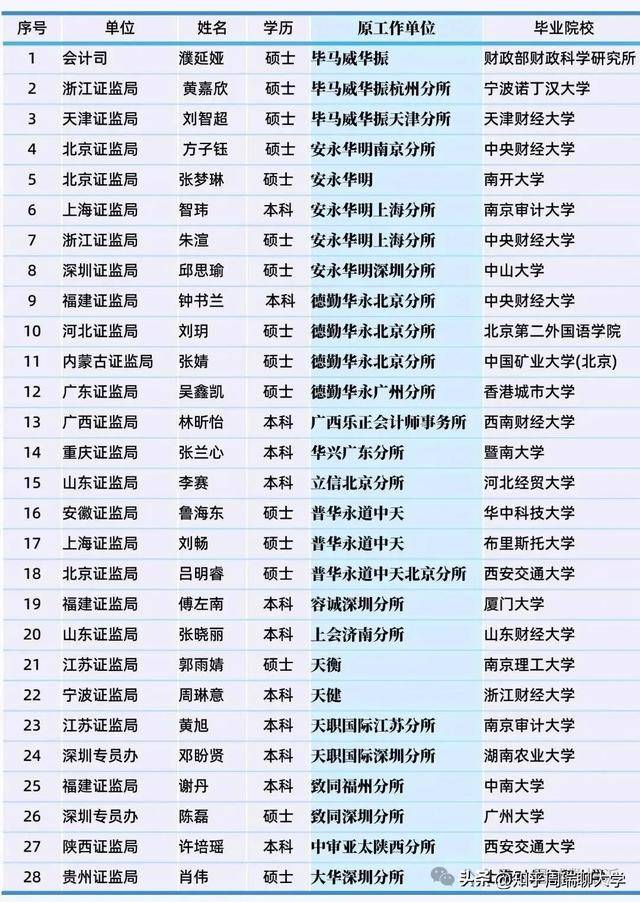

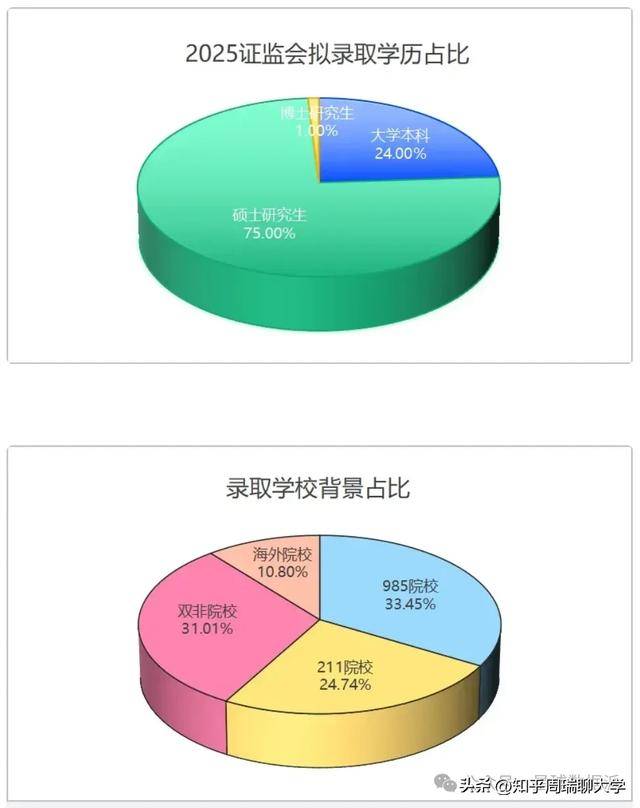

交易所,交易所排名,交易所排行,加密货币交易所排行榜,加密货币是什么,加密货币交易平台,币安交易所,火币交易所,欧意交易所,Bybit交易所,Coinbase交易所,Bitget交易所,交易所排行2025年,中国证监会以287人的录用规模刷新了历史纪录,较去年扩招近80人。这一数字背后,是金融监管体系在资本市场改革深化背景下对专业人才的渴求。作为“金融就业天花板”之一,证监会的录用名单不仅是一张公务员录用表,更是一幅中国高端财经人才流动的微缩图景。其门槛之高,不仅体现在国考笔试面试的残酷筛选,更体现在对学历背景、工作经历与专业能力的多重苛刻要求。据统计,今年录用人员中近三分之一来自会计师事务所与金融机构,硕士及以上学历占比超过九成

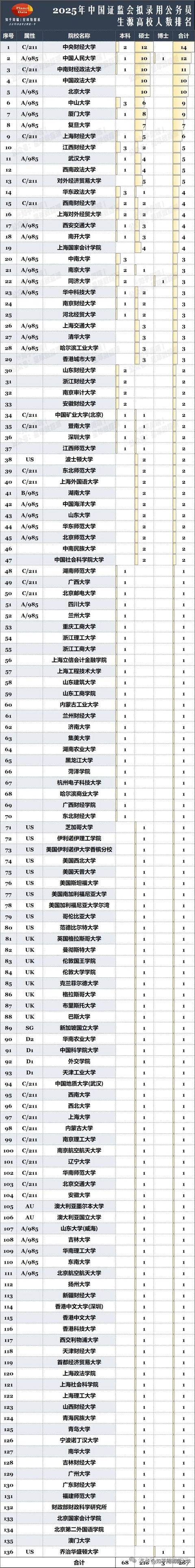

2025 年证监会拟录用的 287 人,构成了一幅 “浓缩版” 的中国金融人才供给图谱。中央财经大学以 14 人的录取数登顶,这所财经类顶尖高校在金融监管、会计审计领域的学科积淀,使其成为证监会人才的 “黄埔军校”。无论是会计类岗位对财务报表的敏锐洞察,还是法学类岗位对监管政策的精准解读,央财学子的专业能力与证监会的需求高度契合。中国人民大学以 12 人紧随其后,其在金融学、法学领域的学术声望,使其学生在政策研究、市场分析岗位上具备天然优势—— 人大的学科设置天然瞄准国家治理需求,培养的学生在金融监管的理论与实务层面都能快速上手。

中南财经政法大学(11 人)与中国政法大学(10 人)的表现,凸显了 “财经 + 法律” 的复合优势。在证监会的监管场景中,既懂金融市场运行逻辑、又通法律法规的人才尤为稀缺,这两所高校的交叉学科培养模式,恰好填补了这一需求空白。北京大学(10 人)的入选,则展现了综合名校的 “全能性”—— 北大在经济学、法学、计算机科学等领域的跨学科资源,使其学生能在金融科技监管、资本市场改革等前沿领域提供创新视角。

中山大学(9 人)与厦门大学(9 人)的 “华南双雄” 格局,折射出区域金融中心的人才储备。中山大学校友在华南资本市场的深厚人脉,厦大在会计学领域的传统优势,都为其学生进入证监会增添了筹码。复旦大学(7 人)的入选,是其在金融工程、国际金融领域的研究实力的直接体现,尤其在跨境资本监管、衍生品市场规范等领域,复旦学子的专业见解颇具分量。上海财经大学(6 人)的上榜,印证了其在华东金融圈的 “地头蛇” 地位—— 上财的毕业生在上海证券交易所、长三角券商的密集分布,使其在证监会的华东监管分局具有天然的信息与资源优势。

在精英院校的夹缝中,一批“四非”(非985、非211、非双一流)院校以扎实的专业能力实现了突围。江西财经大学(5人) 冲进前十,与武汉大学、西南政法大学并列,堪称今年最大黑马。其背后是江财在南方财税系统与金融圈中数十年的校友积累,以及其在会计、审计学科上“小而精”的深耕。

通过这份录用名单,2026 年的高考家庭若想让孩子未来跻身金融监管的核心圈层,可从三条路径破局:

若追求 “平台优势”,中央财经大学、中国人民大学是首选。这些高校的金融、法学学科与证监会的岗位需求直接对标,校友网络在监管系统的高密度分布,能为学生提供从实习到就业的全流程支持。选择这些学校的相关专业,相当于站在了金融监管人才培养的 “风口”,但也意味着要承受激烈的竞争。

若聚焦 “特色突围”,中南财经政法大学、中国政法大学、江西财经大学值得关注。中南财大与法大的 “财经 + 法律” 复合培养,江财的会计学专精,都是证监会特定岗位的 “刚需”,学生在这些赛道的深耕,能形成 “人无我有” 的竞争壁垒。

若着眼 “性价比策略”,则需关注那些在金融、会计领域具有隐形优势的双非高校。比如东北财经大学、浙江工商大学、广东财经大学等,这些学校的财经学科实力强劲,录取分数相对温和,学生若能在专业排名中跻身前列,同样有机会通过国考进入证监会。

当然,院校只是 “入场券”,专业与能力才是 “通行证”。证监会对会计、法学专业的大规模招录(会计类 118 人、法学类 92 人),暗示着核心岗位的能力要求。考生在选择时,需夯实会计实务、法律条文解读、政策分析等硬技能,同时培养对资本市场动态的敏感度 —— 从大学阶段就关注证监会的政策文件、参与金融模拟竞赛、争取监管机构的实习机会,这些经历将成为未来报考的 “加分项”。

证监会 2025 年的录用图谱,是中国金融监管人才需求的一次 “年度快照”。它清晰地说明,在金融行业的金字塔中,监管岗位的竞争早已超越了 “分数” 的单一维度,成为学校品牌、专业适配性、个人能力的综合博弈。对于有志于金融监管的青年而言,这份名单既是目标,也是路标 —— 它指向的,是一条将专业学习与国家金融治理需求紧密结合的成长之路,而正确的择校与发展规划,将成为把握这一机遇的关键。